Ladiestory.id - Seiring menempuh perjalanan menuju tutupnya tahun 2021, aktivitas jenjang perfilman turut serta mereda. Penggemar berat tontonan layar besar "kenyang" melahap deretan film yang telah disajikan kepada mereka sepanjang 2021, bertumpuk di samping karya pendahulu hasil tahun-tahun yang telah lewat.

Kisah-kisah yang diangkat dari budaya-budaya, seperti Tionghoa dalam Shang-Chi atau Kolombia dalam Encanto, dibawakan ke bioskop-bioskop seluruh dunia, memperkenalkan rakyat asing kepada keindahan dalam perbedaan. Lalu, bagaimana nasib budaya Indonesia dalam situasi ini?

Hal pertama yang disadari adalah minimnya keberadaan film bersifat internasional yang mengacu kepada budaya Indonesia, baik pada tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya. Representasi bangsa Indonesia dalam media perfilman asing bergantung kepada ketenaran Indonesia sendiri di antara demografis luar negeri, terutama belahan dunia bagian barat, yang mengandung perusahaan-perusahaan sinematik tersohor seperti Studio Walt Disney.

Peningkatan sentimen keadilan sosial mendorong berat agar karya-karya layar lebar menyoroti aktor dan tema di luar ranah orang beretnis kulit putih, dan etnis Asia tidak terkecuali. Film-film yang khususnya merujuk kepada ciri khas etnis non-Kaukasia baik secara estetis, konten, atau keduanya ikut memenuhi jajaran kreasi kreatif gambar. Industri perfilman lokal Indonesia sendiri pun perlu dipandang secara kritis; apakah karya orisinil tanah bangsa sudah cukup kayun sehingga industri asing tertarik untuk mengambil inspirasi dari kami?

Studio Marvel meluncurkan judul Black Panther pada 2018, sebuah film yang hampir semua perannya diisi oleh aktor etnis Afrika yang berkulit hitam, kaum yang seringkali menghadapi stigma rasisme dari masyarakat lainnya, hal yang turut diangkat sebagai tema filmnya. Black Panther ditemui oleh respon yang sangat positif dari para penontonnya, baik mereka yang beretnis Afrika atau tidak, dan dielu-elukan sebagai sebuah karya yang berhasil menembus sifat film-film bergenre superhero yang cenderung sentris-kulit putih.

Dengan meningkatnya kesadaran akan permasalahan keadilan sosial, representasi suatu kaum yang dianggap terpinggirkan dalam media seperti film berfungsi untuk menyebarkan bukan hanya pengetahuan yang lebih dalam akan kaum tersebut namun juga minat untuk mempelajari dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang diderita kaum minoritas.

Rakyat Indonesia, selaku manusia yang secara etnis Asia, menghadapi berbagai macam diskriminasi oleh karena identitas kami dan bahkan fitur fisik kami yang tidak sesuai dengan standar penampilan Eropa – namun, kasus rasisme dan pengucilan kami bisa disebut lebih ringan dibandingkan apa yang dialami oleh orang berkulit hitam.

Menurut data dari 2012, lebih dari 50 juta orang berkulit hitam merasakan suatu bentuk kekerasan oleh karena etnis mereka sendiri, dan gerakan seperti BlackLivesMatter yang berpusat pada kesusahan berat yang menimpa orang berkulit hitam pun menekankan relevansi masalah representasi mereka. Sedikitnya representasi rakyat Indonesia dapat dikaitkan ke ringannya permasalahan diskriminasi kami di Barat, atau persepsi belaka akan hal tersebut, sehingga kami seringkali diabaikan.

Baru-baru ini, sebuah karya animasi Disney yang berjudul Raya and the Last Dragon mengklaim untuk mengusung tema yang secara umum diambil dari budaya negara Asia Tenggara, dalam segi penampilan dan juga cerita. Indonesia pun memiliki beberapa unsur yang muncul di dalam film ini, dari gaya silat yang digunakan oleh sang tokoh utama Raya ke beberapa adegan yang menampilkan corak dan aktivitas batik. Lalu, ada pula Moana, yang sendirinya dirilis lima tahun silam dan merujuk secara berat kepada budaya masyarakat Polynesia, seperti mereka yang bertempat di Hawaii, Samoa, atau Tahiti.

Bandingkan kedua film ini kepada Encanto, kreasi yang baru saja keluar November yang lalu, yang mengadopsi tema dan estetika Kolombia sendiri secara keseluruhan, bukan generalisasi dari budaya-budaya Latin yang digabungkan. Fakta ini sayangnya mengurangi pengaruh representasi budaya Indonesia dalam Raya and the Last Dragon, yang kini tampak tipis dan sedikit. Pembauran berbagai ciri-ciri negara Asia Tenggara hanya meminimalkan budaya individu tiap negara yang sendirinya berwarna dan mendalam, tidak terkecuali milik Indonesia, yang kami ketahui adalah suatu budaya yang sangat beragam dan sendirinya dapat dibaurkan untuk membuat karya semacam Raya atau Moana.

Dalam permasalahan ini, kurangnya wawasan masyarakat luar tentang kompleksitas dan keragaman identitas Indonesia dapat disalahkan; proksimitas Kolombia kepada Amerika Serikat selaku sebuah negara di Amerika Selatan berarti mereka di Studio Walt Disney (yang berkedudukan di AS) lebih kenal dan mengerti ciri dan budaya mereka, sehingga sanggup untuk menggarap dari mereka tema yang jauh lebih menyeluruh.

Lalu, apa kabar nasib industri film lokal Indonesia tersendiri? Peran apakah yang mereka mainkan dalam situasi ini? Bisa dikatakan bahwa karya pertama yang berhasil membobol teater asing secara signifikan adalah Tjoet Nja’ Dhien, film yang dirilis pada 1988 dan menjadi ciptaan layar lebar lokal pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes walau gagal untuk dinominasi untuk piala Oscar.

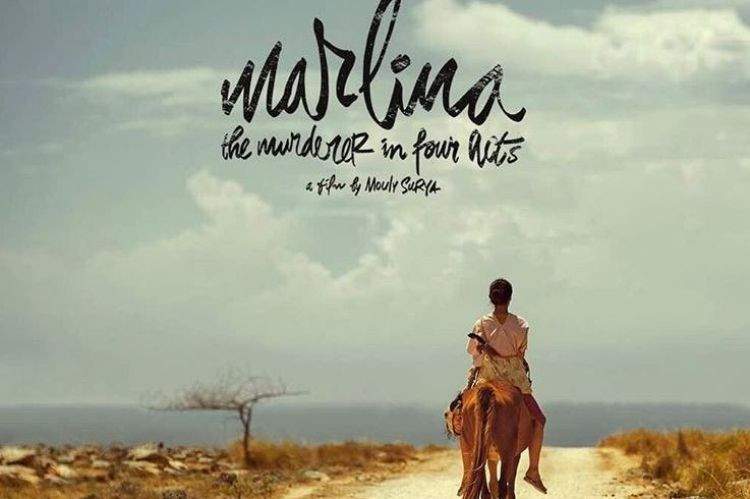

Sejak itu, hanya sekitar empat karya berhasil mengikutinya ke jenjang ternama tersebut, dan yang paling aktuil adalah film tahun 2017 rumusan Mouly Surya yang berjudul Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, yang sendirinya juga meraih penayangan di beberapa acara berpanggung Barat seperti Festival Film Internasional Toronto (TIFF) dan Festival AFI (American Film Institute).

Juga di TIFF, film baru 2021 Yuni berhasil merenggut prestasi Platform Prize. Festival Film Locarno pada 2021 juga disuguhi dengan karya Seperti Dendam, Rindu Harus Terbayar dan Dear to Me, dua film yang turut serta memperoleh penghargaan dari festival tersebut dan Presiden RI Joko Widodo sendiri.

Dari koleksi prestise yang dimiliki oleh teater lokal, suatu kesimpulan dapat dibuat berhubung dengan kemiskinan representasi Indonesia di film asing: bisa saja kami dianggap sudah mapan dalam jenjang perfilman, dan tidak membutuhkan studio Barat untuk membuatkan film untuk kami karena talenta-talenta lokal Indonesia dapat dengan mudah menyusun film bertema budaya Indonesia yang dapat tembus ke audiens luar negeri.

Maka, tampilnya tema maupun pemeran Indonesia di teater asing pun mengacu juga kepada kultur yang sudah ada diluar ranah negeri kami sendiri. Film-film memiliki fokus utama untuk mengangkat tema dan representasi dari kaum-kaum minoritas yang sekarang sedang melalui masa-masa kesulitan di depan mata dunia, dicontohkan oleh Black Panther, yang bersentris pada budaya Afrika dan diperani orang berkulit hitam.

Pengetahuan umum di Barat mengenai budaya-budaya yang mereka anggap terpisah dari mereka mengarah kepada kurangnya nuansa film asing dalam menangani tema-tema yang seharusnya mewakili Indonesia.

Kemapanan industri Indonesia sendiri memberi persepsi bahwa kami bisa menghasilkan film berepresentasi sendiri dalam teater asingpun tanpa bantuan studio-studio Barat.

Sumber:

Kezia Aryani Ulitua Hutabarat

Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan